TEL: 17157479114

TEL: 17157479114

Email: 57787818@qq.com

Email: 57787818@qq.com

TEL: 17157479114

TEL: 17157479114

Email: 57787818@qq.com

Email: 57787818@qq.com

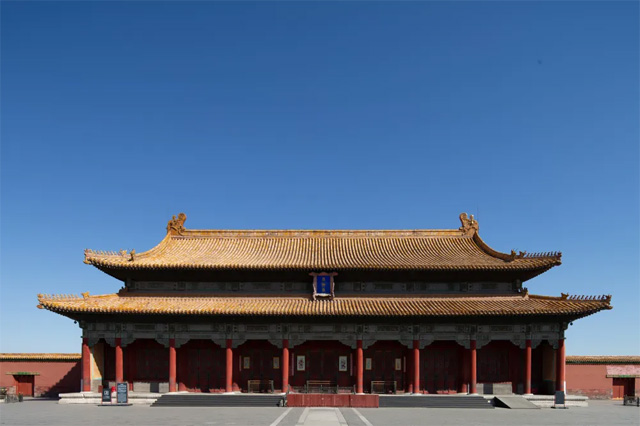

北京故宫博物院位于北京市东城区景山前街4号,成立于1925年10月10日,是在明清皇宫及其收藏基础上建立起来的集古代建筑群、宫廷收藏、历代文化艺术为一体的大型综合性博物馆,也是中国最大的古代文化艺术博物馆。

北京故宫博物院占地100余万平方米,保存古建筑约9000间,是中国现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群。故宫的前身是明清皇宫紫禁城,于明永乐十八年(1420)建成,明清两代共有24位皇帝居住于此。

1912年溥仪退位后,紫禁城作为皇宫的历史就此终结。1914年,于外朝区域成立古物陈列所;1925年,于内廷区域成立故宫博物院;1948年,古物陈列所并入故宫博物院。

北京故宫博物院现有藏品总量180万余件(套),藏品总分25种大类别,其中一级藏品8000余件(套)。馆藏文物依据不同质地和形式,可分为绘画、书法、碑帖、铜器、金银器等25大类,其中珍贵文物占藏品总数的90%。

故宫博物院通过明清皇家宫殿建筑,宫廷史迹原状陈列,珍宝、钟表、书画、陶瓷、雕塑等艺术藏品常设展览,除此之外每年还定期举办临时专题展览。

场馆概况

北京故宫博物院位于北京城中心,东西宽753米,南北长961米,占地面积723600余平方米,周围环以10米高的城墙和52米宽的护城河(筒子河)。城墙四面各设城门一座:南名午门,北称神武门,左右为东华门、西华门,其中午门为参观入口,神武门为参观出口。

城内古建筑总面积约16万平方米,整组宫殿建筑布局谨严,秩序井然,布局与形制均严格按照封建礼制和阴阳五行学说设计与营造,映现出帝王至高无上的权威。

城墙的四角,各有一座风姿绰约的角楼,民间有九梁十八柱七十二条脊之说,形容其结构的复杂。

紫禁城内的建筑分为外朝和内廷两部分。外朝的中心为太和殿、中和殿、保和殿,统称三大殿,是国家举行大典礼的地方。三大殿左右两翼辅以文华殿、武英殿两组建筑。

内廷的中心是乾清宫、交泰殿、坤宁宫,统称后三宫,是皇帝和皇后居住的正宫。其后为御花园。

后三宫两侧排列着东、西六宫,是后妃们居住休息的地方。东六宫东侧是天穹宝殿等佛堂建筑,西六宫西侧是中正殿等佛堂建筑。外朝、内廷之外还有外东路、外西路两部分建筑。

目前故宫博物院开放区域如下图所示。

原状陈列区域

01. 外朝前三殿

故宫的外朝以三大殿(太和殿、中和殿、保和殿)为中心,是国家举行盛大典礼以及皇帝处理政务的地方。

这一区域分为三个巨大的院落,依次为太和门广场、太和殿广场以及三大殿,自南向北排布在中轴线上。这里不仅是紫禁城最重要的区域,也是皇城和京城的中心。

--- 太和殿 ---

太和殿,俗称“金銮殿”,位于紫禁城南北主轴线的显要位置,明永乐十八年(1420)建成,称奉天殿。嘉靖四十一年(1562)改称皇极殿。清顺治二年(1645)改今名。自建成后屡遭焚毁,又多次重建,现存建筑为清代康熙三十四年(1695)重建后的形制。

太和殿面阔11间,进深5间,建筑面积2377平方米,高26.92米,连同台基通高35.05米,为紫禁城内规模最大的殿宇。

殿内金砖铺地,明间设宝座。宝座前两侧有四对陈设:宝象、甪端、仙鹤和香亭。宝座上方天花正中安置形若伞盖向上隆起的藻井。藻井正中雕有蟠卧的巨龙,龙头下探,口衔宝珠。

太和殿前有宽阔的平台,称为丹陛,俗称月台。月台上陈设日晷、嘉量各一,铜龟、铜鹤各一对,铜鼎18座。殿下为高8.13米的三层汉白玉石雕基座,周围环以栏杆。栏杆下安有排水用的石雕龙头,每逢雨季,可呈现千龙吐水的奇观。

--- 中和殿 ---

中和殿,故宫外朝三大殿之一,位于太和殿、保和殿之间。始建于明永乐十八年(1420),明初称华盖殿,嘉靖时遭遇火灾,重修后改称中极殿,现天花内构件上仍遗留有明代“中极殿”墨迹。清顺治二年(1645)改中极殿为中和殿。

中和殿平面呈正方形,面阔、进深各为3间,四面出廊,金砖铺地,建筑面积580平方米。屋顶为单檐四角攒尖,屋面覆黄色琉璃瓦,中为铜胎鎏金宝顶。

殿四面开门,正面三交六椀槅扇门12扇,东、北、西三面槅扇门各4扇,门前石阶东西各一出,南北各三出,中间为浮雕云龙纹御路,踏跺、垂带浅刻卷草纹。门两边为青砖槛墙,上置琐窗。殿内外檐均饰金龙和玺彩画,天花为沥粉贴金正面龙。殿内设地屏宝座。

--- 保和殿 ---

保和殿,故宫外朝三大殿之一。位于中和殿后,建成于明永乐十八年(1420),初名谨身殿,嘉靖时遭火灾,重修后改称建极殿。清顺治二年(1645)改为保和殿。

保和殿面阔9间,进深5间,建筑面积1240平方米,高29.50米。屋顶为重檐歇山顶,上覆黄色琉璃瓦,上下檐角均安放9个小兽。上檐为单翘重昂七踩斗栱,下檐为重昂五踩斗栱。内外檐均为金龙和玺彩画,天花为沥粉贴金正面龙。殿内金砖铺地,坐北向南设雕镂金漆宝座。

保和殿于明清两代用途不同,明代大典前皇帝常在此更衣,清代每年除夕、正月十五,皇帝赐外藩、王公及一、二品大臣宴,赐额驸之父、有官职家属宴及每科殿试等均于保和殿举行。

顺治三年(1646)至十三年(1656),顺治帝福临曾居住保和殿,时称“位育宫”,大婚亦在此举行。康熙自即位至八年(1669)亦居保和殿,时称“清宁宫”。二帝居保和殿时,皆以暂居而改称殿名。清代殿试自乾隆年始在此举行。

02. 内廷后三宫

--- 乾清宫 ---

乾清宫,内廷后三宫之一。始建于明代永乐十八年(1420),明清两代曾因数次被焚毁而重建,现有建筑为清代嘉庆三年(1798)所建。

乾清宫为黄琉璃瓦重檐庑殿顶,座落在单层汉白玉石台基之上,连廊面阔9间,进深5间,建筑面积1400平方米,自台面至正脊高20余米 ,檐角置脊兽9个,檐下上层单翘双昂七踩斗栱,下层单翘单昂五踩斗栱,饰金龙和玺彩画,三交六椀菱花隔扇门窗。

殿内明间、东西次间相通,明间前檐减去金柱,梁架结构为减柱造形式,以扩大室内空间。后檐两金柱间设屏,屏前设宝座,宝座上方悬“正大光明”匾。

东西两梢间为暖阁,后檐设仙楼,两尽间为穿堂,可通交泰殿、坤宁宫。殿内铺墁金砖。殿前宽敞的月台上,左右分别有铜龟、铜鹤,日晷、嘉量,前设鎏金香炉4座,正中出丹陛,接高台甬路与乾清门相连。

--- 交泰殿 ---

交泰殿为内廷后三宫之一,位于乾清宫和坤宁宫之间,约为明嘉靖年间建,顺治十二年(1655)、康熙八年(1669)重修,嘉庆二年(1797)乾清宫失火,殃及此殿,是年重建。

交泰殿平面为方形,深、广各3间,单檐四角攒尖顶,铜镀金宝顶,黄琉璃瓦,双昂五踩斗栱,梁枋饰龙凤和玺彩画。四面明间开门,三交六椀菱花,龙凤裙板隔扇门各4扇,南面次间为槛窗,其余三面次间均为墙。

殿内顶部为盘龙衔珠藻井,地面铺墁金砖。明间设宝座,上悬康熙帝御书“无为”匾,宝座后有板屏一面,上书乾隆帝御制《交泰殿铭》。东次间设铜壶滴漏,乾隆年后不再使用。西次间设大自鸣钟,宫内时间以此为准。

--- 坤宁宫 ---

坤宁宫是内廷后三宫之一,始建于明永乐十八年(1420),清沿明制于顺治二年(1645)重修,十二年(1655)仿沈阳盛京清宁宫再次重修。

坤宁宫座北面南,面阔连廊9间,进深3间,黄琉璃瓦重檐庑殿顶。明代是皇后的寝宫。清顺治十二年改建后,为萨满教祭神的主要场所。改原明间开门为东次间开门,原槅扇门改为双扇板门,其余各间的棂花槅扇窗均改为直棂吊搭式窗。室内东侧两间隔出为暖阁,作为居住的寝室,门的西侧四间设南、北、西三面炕,作为祭神的场所。

康熙四年(1665)玄烨大婚时,太皇太后指定大婚在坤宁宫行合卺礼。同治皇帝、光绪皇帝大婚,溥仪结婚也都是在坤宁宫举行。雍正以后,皇帝移住养心殿,皇后也不再住坤宁宫,坤宁宫实际上已作为专供萨满教祭神的场所。

03 .养心殿区域

--- 养心殿 ---

养心殿,明嘉靖十六年(1537),位于内廷乾清宫西侧。自清朝雍正皇帝居住养心殿后,这里就一直作为清代皇帝的寝宫,至乾隆年加以改造、添建,成为一组集召见群臣、处理政务、皇帝读书、学习及居住为一体的多功能建筑群。一直到溥仪出宫,清代有八位皇帝先后居住在养心殿。

养心殿前有琉璃门,曰“养心门”,门外有一东西狭长的院落,乾隆十五年(1750)在此添建连房三座,房高不过墙,进深不足4米,为宫中太监、侍卫及值班官员的值宿之所。

养心殿为工字形殿,前殿面阔三间,通面阔36米,进深3间,通进深12米。黄琉璃瓦歇山式顶,明间、西次间接卷棚抱厦。前檐檐柱位,每间各加方柱两根,外观似9间。皇帝的宝座设在明间正中,上悬雍正御笔“中正仁和”匾。

明间东侧的“东暖阁”内设宝座,向西,这里曾经是慈禧、慈安两太后垂帘听政处。宣统三年(1911)辛亥革命爆发,溥仪在此召开“御前会议”,作出退位决定。

明间西侧的西暖阁则分隔为数室,有皇帝看阅奏折、与大臣秘谈的小室,曰“勤政亲贤”殿,有乾隆皇帝的读书处三希堂,还有小佛堂、梅坞,是专为皇帝供佛、休息的地方。

养心殿的后殿是皇帝的寝宫,共有五间,东西稍间为寝室,各设有床,皇帝可随意居住。后殿两侧各有耳房五间,东五间为皇后随居之处,西五间为贵妃等人居住。

同治年间两宫皇太后垂帘听政时,慈安住在东侧的“体顺堂”,慈禧住在西侧的“燕禧堂”,随时登临前堂,处理政务,确是十分方便。寝宫两侧各设有围房十余间,房间矮小,陈设简单,是供妃嫔等人随侍时临时居住的地方。

04 .内廷西六宫区

紫禁城内廷西六宫,在明清两朝皆作为皇帝妻妾之居所。位于中轴线左侧,与东六宫对应。清朝在雍正朝以后的历代皇后,皆不再以坤宁宫为寝宫,而是在东六宫或西六宫选定一坐空宫为寝宫。晚清时期西六宫的格局改动较大,不再与东六宫对应。

--- 太极殿 ---

明永乐十八年(1420)建成。初名未央宫,明嘉靖时改名启祥宫。清晚期称太极殿。是明清两代后妃居住的地方。现为晚清原状陈列。

太极殿原为二进院,清后期改修长春宫时,将太极殿后殿辟为穿堂殿,后檐接出抱厦,并与长春宫及其东西配殿以转角游廊相连,形成迴廊,东西耳房各开一间为通道,使太极殿与长春宫连接成相互贯通的四进院。

太极殿面阔5间,黄琉璃瓦歇山顶,前后出廊。外檐绘苏式彩画,门窗饰万字锦底团寿纹,步步锦支摘窗。室内饰石膏堆塑五福捧寿纹天花,系清末民初时所改。明间与东西次间分别以花梨木透雕万字锦地花卉栏杆罩与球纹锦地凤鸟落地罩相隔,正中设地屏宝座。殿前有高大的祥凤万寿纹琉璃屏门,与东西配殿组成一个宽敞的庭院。

后殿为体元殿,黄琉璃瓦硬山顶,面阔5间,前后明间开门。后檐接抱厦3间,为长春宫戏台。

清光绪十年(1884),为庆慈禧五十寿辰,曾在此演戏达半月之久。明万历年间,乾清、坤宁两宫火灾,神宗朱翊钧曾暂居启祥宫。逊帝溥仪出宫前,同治帝瑜太妃曾居太极殿。

--- 长春宫 ---

明永乐十八年(1420)建成,清康熙二十二年(1683)重修。明清两代这里是后妃居住的地方。明代天启皇帝的妃子李氏,曾住过此宫。清乾隆皇帝最宠爱的孝贤皇后和晚清慈禧太后,都曾在这里住过。

长春宫面阔5间,黄琉璃瓦歇山式顶,前出廊,明间开门,隔扇风门,竹纹裙板,次、梢间均为槛窗,步步锦支窗。明间设地屏宝座,上悬“敬修内则”匾。左右有帘帐与次间相隔,梢间靠北设落地罩炕,为寝室。

殿前左右设铜龟、铜鹤各1对。东配殿曰绥寿殿,西配殿曰承禧殿,各3间,前出廊,与转角廊相连,可通各殿。廊内壁上绘有18幅以《红楼梦》为题材的巨幅壁画,属清晚期作品。

长春宫南面,即体元殿的后抱厦,为长春宫院内的戏台。东北角和西北角各有屏门一道,与后殿相通。

后殿曰怡情书史,与长春宫同期建成,面阔5间,东西各有耳房3间。东配殿曰益寿斋,西配殿曰乐志轩,各3间。后院东南有井亭1座。

--- 翊坤宫 ---

翊坤宫,内廷西六宫之一,明清时为妃嫔居所。建于明永乐十八年(1420年),始称万安宫,嘉靖十四年(1535年)改为翊坤宫。

翊坤宫在清代曾多次修缮,原为二进院,清晚期将翊坤宫后殿改成穿堂殿曰体和殿,东西耳房各改一间为通道,使翊坤宫与储秀宫相连,形成四进院的格局。

翊坤宫正殿面阔5间,黄琉璃瓦歇山顶,前后出廊。檐下施斗拱,梁枋饰以苏式彩画。门为万字锦底、五蝠捧寿裙板隔扇门,窗为步步锦支摘窗,饰万字团寿纹。明间正中设地平宝座、屏风、香几、宫扇,上悬慈禧御笔“有容德大”匾。东侧用花梨木透雕喜鹊登梅落地罩,西侧用花梨木透雕藤萝松缠枝落地罩,将正间与东、西次间隔开,东西次间与梢间用隔扇相隔。

殿前设“光明盛昌”屏门,台基下陈设铜凤、铜鹤、铜炉各一对。溥仪逊帝时曾在正殿前廊下安设秋千,现秋千已拆,秋千架尚在。东西有配殿曰延洪殿、元和殿,均为3间黄琉璃瓦硬山顶建筑。

后殿体和殿,清晚期连通储秀宫与翊坤宫时,将其改为穿堂殿。面阔5间,前后开门,后檐出廊,黄琉璃瓦硬山顶。亦有东西配殿,前东南有井亭1座。

清代慈禧太后住储秀宫时,每逢重大节日,都要在这里接受妃嫔们的朝拜。光绪十年(1884)慈禧五十寿辰时,也曾在此接受大臣们的祝贺。光绪帝选妃也在此举行。

--- 储秀宫 ---

储秀宫是明清两代后妃居住的地方。明永乐十八年(1420)建成,清顺治十二年(1655)重修。咸丰二年(1852)慈禧刚进宫被封为兰贵人时,曾在这里居住。咸丰六年三月升为懿嫔的慈禧,在这里生下同治皇帝。

光绪十年(1884)已居长春宫的慈禧太后,为庆祝五十岁生日,移居此宫,并重修宫室,耗费白银六十三万两。院内游廊墙壁上的题词,即当时大臣为慈禧祝寿的万寿无疆赋。

储秀宫原为二进院,清晚期拆除了储秀门及围墙,并将翊坤宫后殿改为穿堂殿,称体和殿,连通储秀宫与翊坤宫,形成相通的四进院落。储秀宫前廊与东西配殿前廊及体和殿后檐廊转角相连,构成迴廊。迴廊墙壁上镶贴的琉璃烧制的万寿无疆赋是众臣为祝慈禧寿辰所撰。

储秀宫为单檐歇山顶,面阔5间,前出廊。檐下施斗栱,梁枋饰以淡雅的苏式彩画。门为楠木雕万字锦底、五蝠捧寿、万福万寿裙板隔扇门;窗饰万字团寿纹步步锦支摘窗。内檐装修精巧华丽。明间正中设地屏宝座,后置5扇紫檀嵌寿字镜心屏风,上悬“大圆宝镜”匾。

东侧有花梨木雕竹纹裙板玻璃隔扇,西侧有花梨木雕玉兰纹裙板玻璃隔扇,分别将东西次间与明间隔开。东次、梢间以花梨木透雕缠枝葡萄纹落地罩相隔;西次、梢间以一道花梨木雕万福万寿纹为边框内镶大玻璃的隔扇相隔,内设避风隔,西梢间作为暖阁,是居住的寝室。

储秀宫的庭院宽敞幽静,两棵苍劲的古柏耸立其中,殿台基下东西两侧安置一对戏珠铜龙和一对铜梅花鹿,为光绪十年慈禧五十大寿时所铸。东西配殿为养和殿、绥福殿,均为面阔3间的硬山顶建筑。

后殿为丽景轩,面阔5间,单檐硬山顶,有东西配殿曰凤光室、猗兰馆。慈禧入宫后曾居住储秀宫后殿,并在此生下同治皇帝。光绪十年慈禧五十大寿时又移居储秀宫,并将后殿定名为丽景轩。

--- 寿康宫 ---

寿康宫始建于雍正十三年(1735)十二月,竣工于乾隆元年(1736)十月,系乾隆皇帝为其生母崇庆皇太后建造的颐养起居之所,其后成为清代奉养皇太后的宫殿。嘉庆、道光、咸丰、光绪年间虽曾进行过多次修缮,但与初建时的布局基本相同。

寿康宫南北三进院,院墙外东、西、北三面均有夹道,西夹道外有房数间。院落南端寿康门为琉璃门,门前为一个封闭的小广场,广场东侧是徽音右门,可通慈宁宫。

寿康门内正殿即寿康宫。殿坐北朝南,面阔5间,进深3间,黄琉璃瓦歇山顶,前出廊,明间、次间各安三交六椀菱花槅扇门4扇,梢间为三交六椀菱花槅扇槛窗各4扇,后檐明间与前檐明间相同,其余开窗。殿内悬乾隆皇帝御书“慈寿凝禧”匾额,东西梢间辟为暖阁,东暖阁是皇太后日常礼佛之佛堂。殿前出月台,台前出三阶,中设御路石,月台左右亦各出一阶。

寿康宫东西配殿面阔各3间,黄琉璃瓦硬山顶,前出廊。东配殿明间安槅扇门,西配殿明间槅扇、风门为后来改装。次间均为槛窗,每间用间柱分为两组,窗棂均为一抹三件式。两配殿南设耳房,北为连檐通脊庑房,与后罩房相接。

寿康宫以北是第二进院,后殿为寿康宫的寝殿,额曰:“长乐敷华”,有甬道与寿康宫相连。殿面阔5间,进深3间,黄琉璃瓦歇山顶。前檐出廊,明间安步步锦槅扇、玻璃风门,次、稍间安窗,上为步步锦窗格,下为玻璃方窗。室内以槅扇分为5间。后檐明间开槅扇门,接叠落式穿堂,直达后罩房。

寿康宫为清代太皇太后、皇太后居所,太妃、太嫔随居于此,皇帝每隔两三日即至此行问安礼。乾隆朝孝圣宪皇太后、嘉庆朝颖贵太妃、咸丰朝康慈皇太后都曾在此颐养天年。孝圣宪皇太后去世后,乾隆皇帝仍于每年圣诞令节及上元节前一日至寿康宫拈香礼拜,瞻仰宝座,以申哀慕之情。

05. 宁寿宫区域

--- 皇极殿 ---

皇极殿为宁寿宫区的主体建筑,始建于清康熙二十八年(1689),初名宁寿宫。乾隆三十七年(1772)至四十一年(1776)改建宁寿宫一区建筑时,将宁寿宫改称为皇极殿,作为乾隆皇帝归政后临朝受贺之所。

皇极殿位于宁寿宫区中轴线前部,与后殿宁寿宫前后排列于单层石台基之上。殿座北朝南,面阔9间,进深5间,取帝尊九五之制。黄琉璃瓦重檐庑殿顶,前檐出廊,枋下浑金雕龙雀替。明间,左、右次间设殿门,余各次间下砌槛墙。后檐明、次间辟为殿后门,可达宁寿宫,余各间砌墙。殿中四根沥粉贴金蟠龙柱,顶置八角浑金蟠龙藻井,下设宝座,品级仅次于太和殿。

06. 慈宁宫花园区域

慈宁宫花园在慈宁宫和寿康宫南,是明清两朝太后太妃们礼佛和游憩之处,始建于明嘉靖十五年(1536),清乾隆三十年(1765)为满足笃信佛教并长年居住在寿康宫的乾隆皇帝的母亲孝圣宪皇太后礼佛、供佛的需要,对花园进行了大规模改建,遂成现制。

花园南北长130米,东西宽50米,占地面积6800平方米。园中现有咸若馆、慈荫楼、吉云楼、宝相楼、延寿堂、含清斋、临溪亭等9座建筑,主要集中于花园北部,其中咸若馆居中,为花园主体建筑。

慈宁宫花园修缮完成后,以原状陈列的形式进行开放,主要展示咸若馆佛堂内陈设的千余件宗教文物,并开放临溪亭供观众入内赏景、休憩。

咸若馆位于慈宁宫花园北部,正殿为黄琉璃瓦歇山顶,抱厦卷棚歇山顶,翘起的六个翼角各坠一个铜铃,原是供奉佛像及贮藏经文的处所。

咸若馆以北为慈荫楼,东西两侧为宝相楼与吉云楼。花园南部有一方水池,横跨汉白玉石桥,桥上建有临溪亭,北与咸若馆相对。这些建筑也都已经修缮完成。慈宁宫花园空间开阔,环境宜人,开放后可以容纳较多观众参观和短暂休息。

常设专馆区域

01. 书画馆

书画馆位于文华殿。文华殿始建于明初,位于外朝协和门以东,与武英殿东西遥对。文华殿初为皇帝常御之便殿,明天顺、成化两朝,太子践祚之前,先摄事于文华殿。嘉靖十五年(1536)仍改为皇帝便殿,后为明经筵之所。清康熙二十二年(1683)始重建。

文华殿主殿为工字形平面。前殿即文华殿,南向,面阔5间,进深3间,黄琉璃瓦歇山顶。明间开6扇三交六椀菱花槅扇门,次间、梢间均为槛窗,各开4扇三交六椀菱花槅扇窗。东西山墙各开一方窗。殿前出月台,有甬路直通文华门。后殿曰主敬殿,规制与文华殿略似而进深稍浅。前后殿间以穿廊相连。东西配殿分别是本仁殿、集义殿。明清两朝,每岁春秋仲月,都要在文华殿举行经筵之礼。明清两朝殿试阅卷也在文华殿进行。

故宫博物院收藏有丰富的中国古代书画。其中既有晋唐宋元的稀世孤本,也有明清各个画派名家的代表作品,可以清晰、系统地反映中国古代书法与绘画艺术发展的脉络。分九期展示从晋唐到明清的古代书画发展史,每年春夏秋三季展出其中两到三期,每期包含近70件纸绢类书画精品,每逢冬季休展,具体展期时间和展品目录参见故宫博物院网站展览目录。

02. 陶瓷馆

故宫博物院的陶瓷馆以武英殿正殿、“工”字廊和后殿敬思殿为主展厅,按时代顺序,以10个主题展示中国陶瓷从新石器时代到民国时期的发展历程(即通史陈列),并设独立展柜突出展示“各种釉彩大瓶”等体量较大的展品。

武英殿始建于明初,位于外朝熙和门以西。正殿武英殿南向,面阔5间,进深3间,黄琉璃瓦歇山顶。须弥座围以汉白玉石栏,前出月台,有甬路直通武英门。后殿敬思殿与武英殿形制略似,前后殿间以穿廊相连。东西配殿分别是凝道殿、焕章殿,左右共有廊房63间。院落东北有恒寿斋,西北为浴德堂。

故宫博物院“陶瓷馆”创建于1952年,陶瓷类文物约占36万多件,而且绝大部分属于清代宫廷藏品。最初位于慈宁宫区,此后,几经迁移和改陈。

2021年,经过两年多的筹备,最新改陈的陶瓷馆在武英殿区与观众见面。在内容方面,本次改陈依旧利用故宫博物院在古陶瓷收藏方面数量大、品种全、年代真实可靠的优势,以中国陶瓷发展史为纲,展示中国陶瓷约8000年延绵不断的发展历程,但整个内容做了较大充实和改进,由原先陶瓷馆的11个主题增加到17个主题,增加的6个主题旨在进一步彰显故宫博物院藏中国古陶瓷的特色。“五大名窑”和明清两代御窑瓷器是故宫博物院藏瓷的精彩亮点。

03. 钟表馆

故宫博物院的钟表馆设在奉先门南侧的南群房区。自上世纪30年代故宫博物院设立钟表馆以来,先后曾经以永和宫、奉先殿、保和殿东庑作为馆址。

2004年9月底,钟表馆再次迁至奉先殿。经过十余年的展出,钟表馆展示设备日渐陈旧。并根据故宫博物院展览计划调整,奉先殿钟表馆拟改为奉先殿原状陈列,奉先门南侧的南群房区域改设为新钟表馆。

2019年1月17日起,新钟表馆布展完成,向公众开放。新钟表馆陈列故宫博物院藏精品钟表82件,其中中国钟表21件,外国钟表61件。82件钟表中,有20件钟表为首次展出。

展览通过清宫造办处钟表、广州钟表、英国钟表、法国钟表、瑞士钟表、多国钟表六个单元,以及两个场景展示,展示了故宫博物院所藏清代钟表的境况。新的展室面积和展品数量虽比奉先殿有所减少,但是原钟表馆里的精品和代表作品在新钟表馆里得到了尽可能的保留。例如著名的铜镀金写字人钟、铜镀金象拉战车表等“明星”钟表仍然在陈。

04. 珍宝馆

故宫博物院的珍宝馆设在皇极殿西庑房、部分东庑房、养性殿、乐寿堂、颐和轩。展示各种材质的明清手工艺品、礼制文物、陈设器物、佛教文物。

珍宝馆陈列的文物大都选用金、银、玉、翠、珍珠及各种宝石等名贵材质,并征调各地著名匠师设计制造,竭尽巧思,不惜工本,一器之成往往经年累月,其工艺代表了当时的最高水平。

该馆中的著名展品有孝端皇后凤冠、清黄玉佛手花插(以上存皇极殿西庑房和部分东庑房)、清二十五宝、清乾隆金嵌宝金瓯永固杯、金嵌珍珠天球仪、金编钟和碧玉描金龙纹编磬(以上存养性殿)、清大禹治水图玉山、青玉菊瓣式盆水仙盆景、(以上存乐寿堂)、清金累丝嵌松石坛城、金胎掐丝珐琅镶宝石高足盖碗(以上存颐和轩)等。

05. 雕塑馆

故宫博物院的雕塑馆陈列在慈宁宫内,分为雕塑荟萃馆、汉唐陶俑馆、砖石画像馆、修德白石馆、佛教造像馆五部分,陈列面积约1375平方米,展品总数为425件。

雕塑馆陈列的文物主要涵盖陶俑、画像砖石、佛像三大类。陶俑从战国到明代,其中包括秦始皇兵马俑等,数量上则以汉与唐居多。陕北与晋西南出土的画像石,内涵丰富,造型独特。河北曲阳白石佛像时间从北魏直至隋唐,纪年造像排列有序,使用镂空雕刻的方法,丰富了佛像的创作技法。

故宫博物院的前身是明清两代皇宫,其宫廷旧藏中的永乐、宣德款藏传佛教铜造像,体现了明初宫廷风格特点。清朝六世班禅像则是清宫藏传佛教造像代表作品。

06. 家具馆

故宫博物院现存明清家具6200余件,数量为世界之冠。此前这些珍贵的家具文物一直藏在深宫大库之中。2015年故宫博物院为进一步扩大展览面积,增加文物展示数量,将紫禁城西南角的南大库规划确定为宫廷家具专门展示场地,对当时几近荒芜的南大库地区进行整改。

2018年9月19日,故宫家具馆正式向公众开放,家具馆一期展厅位于紫禁城西南角的南大库区域,馆内“南大库清代宫廷家具展览”展出清代家具300余件。

家具馆共分三期展厅。除进行仓储式展示300余件清代家具外,还有30余件精品家具,以康熙、雍正、乾隆时期的家具为主,按照庭院、书房、琴房等主题进行场景设计,结合多媒体技术和灯光,形成不同的文化空间,供观众近距离欣赏,徜徉其间。

07. 玉器馆

在明、清两代宫廷遗存基础上建立起来的北京故宫博物院,收藏有相当数量的玉器,其中乾隆朝收藏、使用和制造的作品超过一万件。

玉器馆设在内廷东六宫区钟粹宫,展示历代玉器精品,陈列主题为《盛世琳琅——故宫博物院藏乾隆朝玉器精品展》,至2013年8月1日闭展换陈,著名的“桐荫仕女”玉雕即陈列于此。

2021年年初故宫博物院发布了“珍宝馆二期改陈项目完成”的消息,以全新面貌亮相的皇极殿西庑南、北展厅将进行盆景、玉石类文物的主题展示。

08. 金银器馆

金银器馆设在内廷东六宫区景阳宫,展出清宫金银器精品,陈列主题为《金昭银辉——清代皇家金银器特展》,著名的金发塔、螭纹提梁壶即陈列于此。

09. 青铜器馆

青铜器馆设在内廷东六宫区承乾宫和永和宫,故宫博物院现藏历代铜器一万五千余件,其中仅先秦有铭文的青铜器就有近一千六百件。

新的陈列分为四大主题:青铜器与礼制、青铜器与军事、青铜器与音乐、青铜器与生产生活。青铜器定名及铭文,都有详细的注音和浅白易懂的解释。展览还将设置“台北故宫及海外藏中国青铜器”专题,运用多媒体技术,使观众对中国古代青铜器在世界博物馆中以及世界美术史上所占的地位,有一个“一斑窥豹”的了解。

10. 石鼓馆

石鼓馆设在皇极殿东庑房,展示十件战国石鼓,所刻石鼓文为中国已知最早的石刻文字。

11. 古建馆

古建馆总体区域涵盖自午门至东华门段城墙、东南角楼、东华门和銮仪卫四个部分。城墙段不设专门展览,作为古建筑的主要通道和户外环境展示的重点。

角楼展区设立“古建筑木结构”专题展览,展览内容和设施主要包括:多媒体角楼影视作品;角楼测绘图纸,设置三棱锥体转动式展板;角楼建筑本体;角楼模型。东华门展区,设立“古建筑设计意匠”专题展览,分为“规划·意匠”、“内檐装修·意匠”、“瓦作·意匠”和“彩画作·意匠”四个部分。銮仪卫展区,设立“古建筑石作与保护”专题展览。展览内容分为仓储式石质文物陈列区、石质文物保护工作室和观众休息区。

12. 武备馆

“勿以太平而忘武备”,清顺治时,一座射殿出现在祭祀祖宗的奉先殿前,弓马骑射成为清代武备的核心。

康熙帝曾亲率诸皇子和善射侍卫于此射箭。雍正时改为箭亭。乾隆帝在此召见殿试弓马成绩最优秀的武进士,并亲试其技。嘉庆时武进士殿试于紫光阁考试外,箭亭也被开辟为弓刀石的考试场地。

13. 戏曲馆

畅音阁戏曲馆,位于乾隆皇帝为自己养老修建的太上皇宫中,由畅音阁(戏楼)、扮戏楼(后台)和阅是楼(观众席)组成一个完整的清代宫廷“大戏院”。

畅音阁,原是专为重大节庆演戏时所用,始建于明永乐十八年(1420)。今天人们看到的畅音阁建于乾隆三十七年(1772), 嘉庆七年(1802)和光绪十七年(1891) 先后进行过修缮,是清代乾隆时期所建保存至今的唯一一座三层大戏台。

戏曲馆展示故宫现存大量戏曲文物,从演戏机构、戏装砌末、剧本、戏台、帝后赏戏景观等方面加以陈列,并遴选当年入宫名伶唱片复原播放,使观众从视觉和听觉上全面感受清代宫廷戏曲活动。

14. 捐赠馆

捐赠馆设在内廷东六宫区景仁宫。故宫博物院自1939年接受第一批私人捐献文物至今,共接受私人捐献文物七百多人次,总计三万余件,其中不乏国家珍贵文物,故特辟展馆分类别、分批次展示,并镌刻捐献人姓名于展厅中,以示尊重和感谢。

馆藏珍品

--- 金瓯永固杯 ---

清乾隆金嵌宝金瓯永固杯,高12.5厘米,口径8厘米。杯金质,鼎式,圆形,直口。口沿錾回纹一周,一面中部錾篆书“金瓯永固”,一面錾“乾隆年制”四字款。外壁满錾宝相花,花蕊以珍珠及红、蓝宝石为主。两侧各有一变形龙耳,龙头上有珠。三足皆为象首式,象耳略小,长牙卷鼻,额顶及双目间亦嵌珠宝 。

乾隆年间制作了四件“金瓯永固”杯,分别是乾隆四年的一件、乾隆五年的两件、嘉庆二年的一件。1860年,法军上校杜潘从圆明园掠得清乾隆金嵌宝金瓯永固杯(1金1铜鎏金)。1872年,华莱士爵士在伦敦拍卖会上购得清乾隆金嵌宝金瓯永固杯(1金1铜鎏金)。

清乾隆金嵌宝金瓯永固杯现藏于北京故宫博物院、台北故宫博物院、伦敦华莱士典藏博物馆。

--- 石鼓 ---

石鼓,又称陈仓石鼓,中国九大镇国之宝之一,大秦帝国的“东方红”。被康有为誉为“中华第一古物”。627年发现于凤翔府陈仓境内的陈仓山(今陕西省宝鸡市石鼓山)。

石鼓共十只,高二尺,直径一尺多,形象鼓而上细下粗顶微圆(实为碣状),十个花岗岩材质的石鼓每个重约一吨,在每个石鼓上面都镌刻 “石鼓文”(大篆),因铭文中多言渔猎之事,故又称它为 《猎碣》。十面石鼓分别为:汧沔鼓、车工鼓、田车鼓、銮车鼓、酃雨鼓、作原鼓、而师鼓、马荐鼓、吾水鼓、吴人鼓 。

石鼓文记述了秦始皇统一前一段为后人所不知的历史,是中国最早的石刻诗文,乃篆书之祖。自明清以来,一字抵万金,创下中国文物史上的奇迹。

--- 青玉云龙纹炉 ---

宋代玉云龙纹炉,高7.9厘米,口径12.8厘米,体圆形,侈口,无颈,垂腹,圈足外撇,两侧对称饰兽首吞耳,似青铜器,炉腹满饰双勾“工”字;地纹,隐起行龙升云。行龙势态为后双肢与尾部支于海涛之上,中挺后折,前肢悬空,细颈弯曲,龙首前视,长鬣后披,实介于行龙与盘龙之间。

此炉内底阴刻清乾隆御题七言诗:“何年庙器赞天经,刻作飞龙殿四灵。毛伯邢侯异周制,祖丁父癸似商形。依然韫椟阅桑海,所惜从薪遇丙叮土气羊脂胥变幻,只余云水淡拖青。”末署“乾隆戊戌孟秋御题”。

玉云龙纹炉是故宫玉器的代表作品,也是宋代仿古玉器的典范。宋时,受理学“格物致知”思想的影响,文玩鉴赏成为时尚,对夏商周三代青铜器的研究也颇有成果,于是在宋代玉器形制中出现了仿古代青铜器造型的玉器,即仿古玉器。

--- 掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉 ---

元代掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉,通高13.9厘米,口径16厘米,足径13.5厘米。清宫旧藏。炉铜胎,圆形,鼓腹,象首卷鼻耳,圈足。炉颈部浅蓝釉地,饰黄、白、红、紫四色菊花12朵。腹部宝蓝釉地,饰红、白、黄三色掐丝珐琅缠枝莲花6朵。其下饰莲瓣纹一周。

此器釉质莹润,有的部分釉质呈玻璃般的透明状,珐琅色泽浑厚谐调,富丽典雅,是一件高水平的元代掐丝珐琅作品。唯其铜胆、象耳和圈足为后配。

--- 清明上河图 ---

《清明上河图》卷,北宋张择端作,纵24.8厘米,横528厘米,中国十大传世名画之一。

此画描绘的是清明时节北宋都城汴京(今河南开封)的繁华热闹景象,画面内容丰富生动,集中概括地再现了12世纪北宋全盛时期大都市的商业、手工业、民俗、建筑等详实形象面貌,具有重要的艺术价值及历史价值。

《清明上河图》以长卷的形式,采用鸟瞰式全景构图法,在五米多长的画卷里,绘制了数量庞大的各色人物,牛、骡、驴等牲畜,车、轿、大小船只等交通运载工具,画面长而不冗,繁而不乱,严密紧凑,如一气呵成。

--- 千里江山图 ---

《千里江山图》卷,北宋王希孟作,纵51.5厘米,横1191.5厘米。王希孟(公元1096—?),北宋画院学生,受宋徽宗赵佶亲自指点,才华横溢,画艺早熟。他18岁时用半年时间呕心沥血完成《千里江山图》,不久便去世了。

千里江山图是以一匹整绢创作的青绿山水画长卷,气魄宏大,构图严谨,刻画精细,色彩绚丽,充分展示了中国山水画的风貌。画家在布局上独具匠心,使之“咫尺有千里之趣”。

此画用笔精细, 既能把握住山水景物的起伏变化大势, 对各个局部的刻画又细致入微, 画面既显得富丽凝重而又和谐统一。元人评价此画时道:“设色鲜明,布置宏远, 使王晋卿(诜)、赵千里(令穰)见之亦当气短。在古今丹青小景中,自可独步千载,殆众星之孤月耳”。

--- 五牛图 ---

作者韩滉(723~787年),字太冲,在唐德宗时期历任宰相、两浙节度使等职,封晋国公。是一位拥护统一、反对分裂割据的地主阶级政治家。擅画人物和畜兽,写牛、羊、驴等走兽神态生动,尤以画牛“曲尽其妙”。他画的牛,姿态真切生动,具有一种浑厚朴实的风格。以绘田家风俗和牛羊著称。

《五牛图》纵20.8厘米,横139.8厘米,在横卷上画了五条神态、性格、年龄各异的牛。从右至左,首匹为棕色老牛,描绘成一边咬着东西一边在杂木旁蹭痒痒的情状,意态悠闲;次为黑白杂花牛,身躯壮大,翘首摇尾,步履稳健;第三匹为深赭色老牛,筋骨嶙峋,纵峙而鸣,白嘴皓眉,老态龙钟;第四匹为黄牛,躯体高大,峻角耸立,回首而顾;第五匹牛,络首而立,体态丰厚,凝神若有所思,双眼流琢出倔强的个性。

根据《五牛图》画卷上的诗文题跋等可知曾流入南宋内府,元代时经赵伯昂、赵孟頫、元太子等人之手,明代项元汴等收藏过,入清,曾藏于浙江桐乡汪氏求是斋,金农曾两度观赏《五牛图》,最后一次是在乾隆十一年(1746)十二月。此后《五牛图》流入清宫。

乾隆在画中的题诗是“一牛络首四牛间,弘景高情想象间;舐龁讵唯夸曲肖,要因问喘识民艰”。清朝末年,画作被转到中南海瀛台保存,1900年,八国联军洗劫紫禁城,《五牛图》被劫出国外,从此杳无音讯。《五牛图》几经辗转,被香港企业家吴蘅孙买下。后周总理给文化部下达指示,以6万港元将名画迎归祖国。

--- 平复帖 ---

《平复帖》,纵23.7厘米,横20.6厘米 ,西晋陆机的书法作品,因全文有“恐难平复”的文字而得名。其书写年代距今已有1700余年,是现存年代最早并真实可信的西晋名家法帖,有“法帖之祖”的美誉。

《平复帖》实际上是陆机向朋友问候疾病的一通信札,用秃笔写于麻纸之上,共有9行86字。其字体为草隶书,墨色微绿,笔意婉转,风格平淡质朴。《平复帖》在中国书法史上具有重要地位,对研究中国古代文学和书法的变迁史有着重要的参考价值。

--- 梅鹊图 ---

南宋沈子蕃缂丝《梅鹊图》,纵104厘米,宽36厘米,是南宋缂丝名匠沈子蕃为数不多的存世作品之一,也是南宋时期缂丝工艺杰出的代表作。

缂丝是传统丝织工艺中最为名贵的品种,制作耗时极长,以千丝万缕成其工巧,除了需要纯熟的工艺技法外,还需具备相当程度的书画艺术修养,因此古有“一寸缂丝一寸金”的说法。

此图轴依画稿缂织,精工细密。以十五六种色丝装的小梭代笔,巧妙搭配,勾勒出了色泽和谐的画面,并很好地体现了原画稿舒朗古朴的意趣,画面生动,清丽,典雅,令人叹为观止。图下方缂有“子蕃制”“果亲王府图书记”“乾隆鉴赏”“嘉庆御览之宝”“重华宫鉴藏宝”等印记,可见其在清皇宫藏品中占有重要位置。

--- “张成造”剔犀云纹盘 ---

“张成造”剔犀云纹盘出自元代末年漆器名家张成之手,高3.3厘米,口径19.2厘米,其以制剔红器最得名,誉海内外,但剔犀器却稀见无多。张成的剔犀器目前国内仅有两件,除了故宫博物院藏的剔犀云纹盘,另外一件是藏于安徽博物院的剔犀云纹漆盒,故极其珍贵。

“张成造”剔犀云纹盘木胎黑漆,里外均雕云纹,刻工圆润。器物堆漆甚厚,黝黑发亮,精光内蕴,在黝黑峻深的刀口断面露出四道朱漆,是《髹饰录》中所谓“乌间朱线”的作法。近足边缘处有针划“张成造”三字细款,此为张成惯用的署款方法。剔犀云纹盘展现了张成不仅是剔红高手,剔犀技巧也精湛至极,为研究元代剔犀工艺提供了可靠而精美的实例。

--- 青花压手杯 ---

明永乐青花压手杯(花心),高4.9厘米,口径9.2厘米,足径3.9厘米。杯体如小碗状,口微撇,折腰,丰底,圈足。内外均绘青花纹饰。杯心有葵花一朵,花心署青花篆体 “永乐年制”四字款。外壁口沿下绘朵梅,腹部绘缠枝莲纹。

压手杯是明代永乐时期景德镇御窑厂创制的新型瓷杯。此杯制作精细,形体古朴敦厚,青花色调深翠。压手杯的特点为胎体厚重,重心在杯的下部,口沿微微外撇,手握杯时,正压合于手的虎口处,给人以沉重压手之感,故有“压手杯”之称。

--- 各种釉彩大瓶 ---

清乾隆各种釉彩大瓶,高86.4厘米,口径27.4厘米,足径33厘米。瓶洗口、长颈、长圆腹、圈足外撇。颈两侧各置一螭耳。器身自上而下装饰的釉、彩达十五层之多。

所使用的釉上彩装饰手法有金彩、珐琅彩、粉彩等;釉下彩装饰品种有青花;还有釉上彩与釉下彩相结合的斗彩。使用釉的类别有仿哥釉、松石绿釉、窑变釉、粉青釉、霁蓝釉、仿汝釉、仿官釉、酱釉等。

主题纹饰在瓶的腹部,为霁蓝釉描金开光粉彩吉祥图案,共十二个开光,其中六幅为写实图画,分别为“三阳开泰”、“吉庆有余”、“丹凤朝阳”、“太平有象”、“仙山琼阁”、“博古九鼎”。另六幅为锦地“卍”字、蝙蝠、如意、蟠螭、灵芝、花卉,分别寓意“万”、“福”、“如意”、“辟邪”、“长寿”、“富贵”。瓶内及圈足内施松石绿釉,外底中心署青花篆书“大清乾隆年制”六字三行款。

从烧造工艺上看,青花与仿官釉、仿汝釉、仿哥釉、窑变釉、粉青釉、霁蓝釉等均属高温釉、彩,需先焙烧。而粉彩、珐琅彩、金彩及松石绿釉等均属低温釉彩,需后焙烧。如此复杂的工艺只有在全面掌握各种釉、彩性能的情况下才能顺利完成。

这件各种釉彩大瓶,集各种高温、低温釉、彩于一身,素有“瓷母”之美称,集中体现了当时高超的制瓷技艺,传世仅此一件,弥足珍贵。

--- 郎窑红釉穿带直口瓶 ---

郎窑红釉穿带直口瓶,清康熙,高20.8厘米,口径6.1厘米,足径9.1厘米。瓶直口、长颈、垂腹、圈足外撇。该器通体施红釉,因釉质在高温烧造时垂流而使口部显露出白色胎体,底部红釉凝聚,釉色浓重。

外底施白釉并镌刻乾隆御制诗:“晕如雨后霁霞红,出火还加微炙工。世上朱砂非所拟,西方宝石致难同。插花应使花羞色,比尽翻嗤画是空。数典宣窑斯最古,谁知皇祜德尤崇。乾隆乙未仲春月御题。”由此可见乾隆皇帝对郎窑红瓷器的喜爱和推崇。

足外墙两侧各有一长方形穿孔,可穿系绳带。明高廉《遵生八笺》中记载:“故官哥古瓶,下有二方眼者,为穿皮条,缚于几足,不令失损。”在容器上系带是对无梁、无系、无扳手的器物进行提拿的传统方法,拆卸容易而又非常实用,也可以使器物在摆放位置上固定,不致被损坏。

--- 酗亚方尊 --

酗亚方尊,高45.5厘米,宽38厘米,口径33.6×33.4厘米,重21.5公斤。尊方形,侈口,肩上四角各饰一象首,象首间夹饰兽头,颈、腹、足均饰八条棱脊。兽面纹和夔纹是其主体纹饰,以雷纹作地。口内侧铸铭文2行9字:亚(音酗)者(音司)以大子尊彞。铭文大意:亚族祭祀诸位王后和太子的宝器。

这件方尊别于商代晚期,“酗亚”是当时一个氏族的名称。商亚酗方尊是商代青锏礼器组合中具有代表性的重器,北京故宫博物院收藏这件是国内现存最完好的。酗亚方尊原有完全相同的一对,另一件足部残损较重,现存台北故宫博物院。

--- 黑漆彩绘楼阁群仙祝寿钟 ---

黑漆彩绘楼阁群仙祝寿钟,高185厘米,面宽102厘米,侧宽70厘米,是清代乾隆年间的一件宫廷御用钟表。故宫博物院内收藏有大量制作精密的自鸣钟,这座钟是其中的佼佼者。此钟共有7套机械系统,分别控制走时、报时、景箱内的活动装置等,具有相当高的技术水准,历时五年多才设计制作完成。

黑漆彩绘楼阁群仙祝寿钟造型为木胎黑漆彩绘二层楼阁。一层正中为双针时钟,写有“乾隆年制”的钟盘上饰以黄色珐琅。钟盘的左右两侧为变动的布景箱,表演主题分别为“海屋添筹”和“群仙祝寿”。二层为3间房屋,内各有一报时人。这座钟古朴典雅、工艺考究,体现了清朝造办处西洋钟表匠和机械师极高的专业水平。

--- 德化窑白釉观音坐像 ---

明代德化窑白釉观音坐像,高28厘米,底座径13.3厘米。观音低首垂目,面形长圆,饱满丰润,神情慈祥,似在俯瞰尘世众生。其发髻高束,正中插如意形头饰,头戴风帽,身披长巾,胸前璎珞珠佩亦作如意形。双手隐于衣衫下,一足半露,一足屈掩。其衣纹自然,透过垂拂流转的衣褶,隐露出观音的肢体形态。像通体施白釉,中空,背后戳印阴文篆书“何朝宗”三字葫芦形印章款。

明代德化窑白瓷极力追求完美的玉质感,在瓷坛上独树一帜。此像出自明代德化瓷塑艺术大师何朝宗之手,其工艺成就代表了德化窑的高超水平,是何朝宗传世塑像中的经典之作。

--- 青玉大禹治水图山子 ---

青玉大禹治水图山子,清乾隆,高224厘米,宽96厘米,座高60厘米,重5000kg。玉山用料产自我国新疆和田密勒塔山,为致密坚硬的青玉。

玉上雕成峻岭叠嶂,瀑布急流,遍山古木苍松,洞穴深秘。在山崖峭壁上,成群结队的劳动者在开山治水,此景即用夏禹治水之故事。玉山正面中部山石处,刻乾隆帝阴文篆书“五福五代堂古稀天子宝”十字方玺。玉山背面上部阴刻乾隆皇帝《题密勒塔山玉大禹治水图》御制诗,下部刻篆书“八徵耄念之宝”六字方玺。玉山底座为嵌金丝山形褐色铜铸座。

此玉山由当时两淮盐政所辖的扬州工匠雕凿制成。大块玉料从新疆和田密勒塔山运到北京后,乾隆皇帝钦定用内府藏宋人《大禹治水图》画轴为稿本,由清宫造办处画出大禹治水纸样,由画匠贾全在大玉上临画,再做成木样发往扬州雕刻。

大玉于乾隆四十六年(1781)发往扬州,至乾隆五十二年(1787年)玉山雕成,共用6年时间。乾隆五十三年(1788年),乾隆帝又命宫中造办处如意馆刻玉匠朱泰将乾隆御制诗和两方宝玺印文刻制在玉山上。最后由乾隆帝钦定,安放在宁寿宫乐寿堂内,至今已有二百余年的历史。

--- 二十五宝玺 ---

二十五宝玺为清代乾隆皇帝指定的代表国家政权的二十五方御用国宝的总称。乾隆以前,御宝一般没有规定确切的数目。乾隆初年,可称为国家御宝之印玺已达二十九种三十九方之多,且因有关文献的记载失实,用途不明,认识错误甚多,造成混乱状况。

针对这种情况,乾隆十一年(1746),乾隆皇帝对前代皇帝御宝重新考证排次,将其总数定为二十五方,并详细规定了各自的使用范围。这二十五方御宝分别为:大清受命之宝、皇帝奉天之宝、大清嗣天子宝、皇帝之宝二方、天子之宝、皇帝尊亲之宝、皇帝亲亲之宝、皇帝行宝、皇帝信宝、天子行宝、天子信宝、敬天勤民之宝、制诰之宝、敕命之宝、垂训之宝、命德之宝、钦文之玺、表章经史之宝、巡狩天下之宝、讨罪安民之宝、制驭六师之宝、敕正万邦之宝、敕正万民之宝、广运之宝。

重新排定后的二十五宝各有所用,集合在一起,代表了皇帝行使国家最高权力的各个方面。二十五宝玺平时密藏于紫禁城交泰殿的宝盝中,一宝一盝。宝盝为两重,皆木质,制作精美。宝盝置木几上,外罩绣龙纹的黄缎罩,分列于御座之后及两侧。二十五宝玺质地有银镀金、玉、栴檀木,印纽有交龙、盘龙、蹲龙型制,雕制精美,同时也是具有重要历史价值的典章文物。